EigenLayer 、Ether.fi 双双转型,再质押赛道生意做不下去了?

作者:Fairy,ChainCatcher

编辑:TB,ChainCatcher

2024 年上半年,二次收益的概念掀起市场沸腾,“再质押”一度成为席卷加密生态的核心话题。EigenLayer崛起,Ether.fi、Renzo等项目接连涌现,再质押代币(LRT)遍地开花。

然而,如今赛道的两大龙头项目均选择了转型:

- Ether.fi 宣布转型为加密新型银行(neobank),计划推出现金卡及面向美国用户的质押服务;

- Eigen Labs 宣布裁员约 25%,将资源重组,全面聚焦新产品 EigenCloud。

曾经火热的“再质押”,如今迎来转折点。两大龙头的战略调整,是否预示着这条赛道正在走向失效?

头部项目转型:再质押生意做不下去了?

当“空投期红利”褪去、赛道热度消退,可预期收益曲线趋于平滑,再质押项目开始不得不面对拷问:平台如何才能实现长期增长?

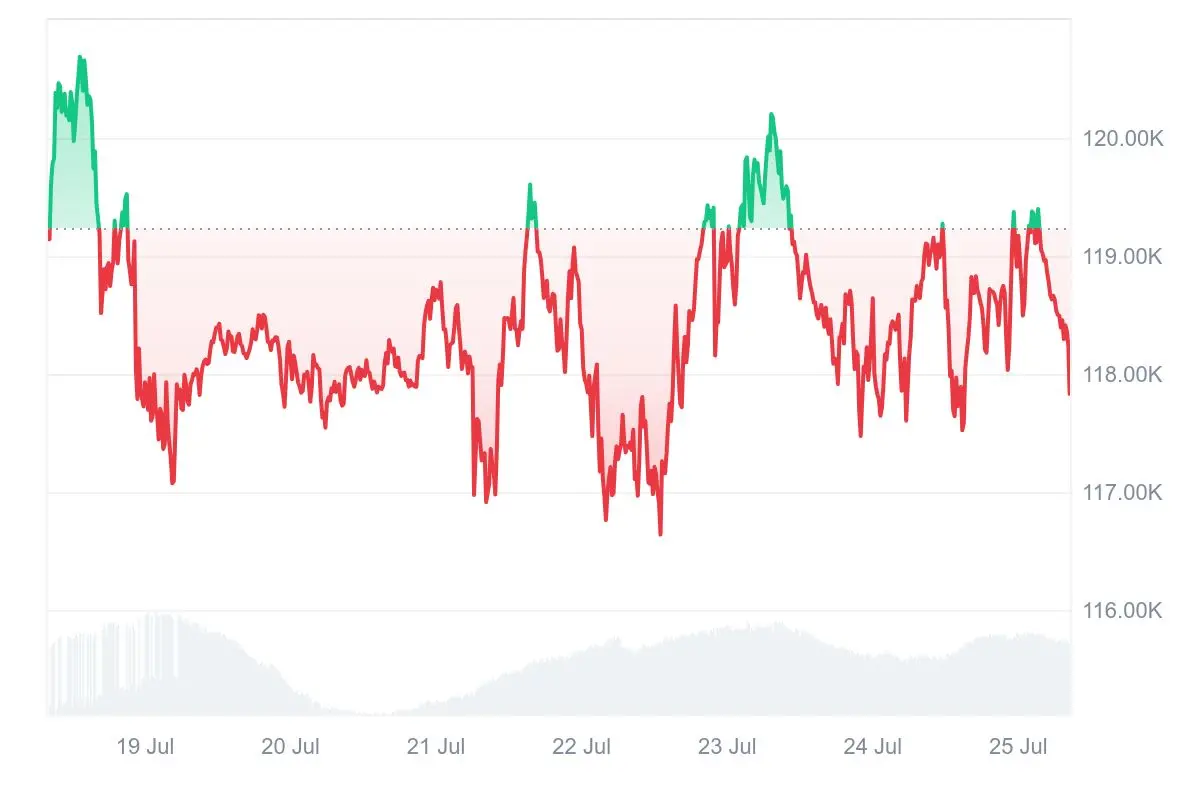

以 Ether.fi 为例,其在 2024 年底连续两月实现超 350 万美元的收入,到了 2025 年 4 月,收入回落至 240 万美元。在增长动能放缓的现实下,单一的再质押功能,或许很难撑起一个完整的商业故事了。

也正是在4月,Ether.fi 开始扩展产品边界,转型为“加密新型银行”,通过“账单支付、工资发放、储蓄与消费”这些真实世界场景,构建金融操作的闭环。“现金卡 再质押”的双轨组合,成为其试图激活用户粘性与留存的新引擎。

与 Ether.fi 的“应用层突围”不同,EigenLayer 选择的是更偏向基础设施战略层面的重构。

7月9日,Eigen Labs 宣布裁员约 25%,并将资源集中投入新产品开发者平台EigenCloud,其也因此吸引了 a16z 新一轮 7000 万美元的投资。EigenCloud 集成了 EigenDA、EigenVerify、EigenCompute,试图为链上与链下的应用提供通用信任基础设施。

Ether.fi 和 EigenLayer 的转型,虽路径各异,却本质上指向同一逻辑的两种解法:让“再质押”从终点叙事变为“起始模块”,从目的本身变成构建更复杂应用系统的手段。

再质押未死,但其“单线程增长模式”或难再续。只有当它被嵌入更具规模效应的应用叙事中,才具备持续吸引用户与资本的能力。

再质押赛道以“二次收益”点燃市场热情的机制设计,如今正在更复杂的应用图谱中,寻找新的落点与生命力。

推荐阅读: